�@�������������Ƃ��낪��������w�E���Ă����Ə�����܂����A���ȏ��I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A���܂茵���ȂƂ�����q�ׂ����̂ł͂Ȃ��̂ŁA���X�̋C�ɂȂ�\���ɂ͖ڂ��ނ��Ă������������Ǝv���܂��B���ȏ��ɏ������ނ悤�ȓ��e�Ƃ��āA�Q�l�ɂ��Ă�����������K���ł��B

�@�Ȃ��A�����͕����\����ݏ�\���Ȃǂ��ƂĂ����ɂ������߁A�e���ŏ��������Ȃ���ǂގ��������߂��܂��B

grad F(x,y,z) = i��F/��x + j��F/��y + k��F/��z

�Ƃ�����������܂��B������ i j k �́A���ꂼ�� x, y, z�������̒P�ʃx�N�g���Ƃ��܂��B�܂�AF �� ����n�_(x,y,z)�ł��W�����Ƃ���ƁAgrad ��

�u���̒n�_�ł� x, y, z�����̂��ꂼ�����̋}���v

��\���Ă��鎖�ɂȂ�܂��B�d���C�w�ł́A

grad V = E

�Ƃ��������o�Ă��܂��BV ��

�u����n�_�ł̓d�ʁA�܂���d�ʂ�����W���i�|�e���V�����j�v

��\���Ă��āA�d�� E �́A

�u���ꂼ��̕����ւ� V �̕ω����A�܂��d�����z�v

��\���Ă��邱�Ƃ́A�����ɓ�͂Ȃ��Ǝv���܂��B

div D = i *��D/��x + j *��D/��y + k *��D/��z

�@�@�@= ��Dx/��x + ��Dy/��y + ��Dz/��z

�Ƃ������̂ł��B���ĕ�����ʂ�Adiv �� grad �����Z����̌`�͕ς��Ȃ��̂ł����A

�@�Egrad ���������X�J�����߂�l���x�N�g��

�@�Ediv ���������x�N�g�����߂�l���X�J���i�P�ʃx�N�g���Ƃ̓��ρj

�ł��鎖�ɒ��ӂ��ĉ������B�����āu�K�E�X�̖@���v�́A�d�����x��D�A�d�ז��x���ςƂ���ƁA

div D = ��

�Ə�����܂��B����͔����\���Ƃ�������̂ł��B

��Dx/��x �́A

�u�d�����x�� x ������������� dx ���ǂꂾ���ω��������v

��\�킵�܂��B���Ȃ킿 div D �́A

�u������� dx,dy,dz �ł��d�����x�̕ω��v

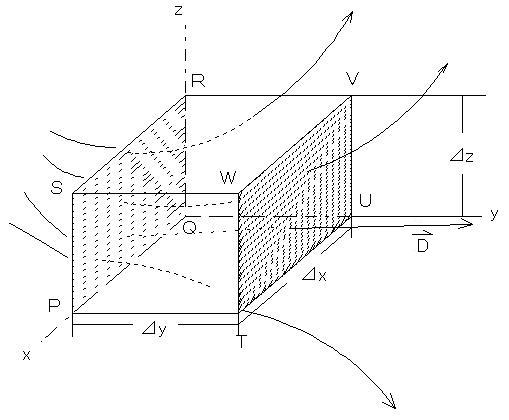

�Ƃ������ƂɂȂ�̂͗ǂ��ł��傤�B�����ŁA���}�����Ă��������B

�@������Ƃł�����肷���Ă��܂��܂������A�����Ԃɓd�ꂪ���݂��Ă��āA�}�̂悤�ȓd�����ŕ\�����Ƃ��܂��B�����ɁA���z�I�������Ȓ����̇�x��y��z ���l���A���̓����̕��z�d�ז��x���ςƂ����̐ϐϕ�����ƁA

���dV = �χ�x��y��z

�Ƌߎ�����܂��B����ƁA��́u�K�E�X�̖@���v�ɂ���āA

��div D dV = div D ��x��y��z

�@�@�@= (��Dx/��x + ��Dy/��y + ��Dz/��z)��x��y��z

�Ə����܂��B�����ł�����Ɛ��w�I�ȃe�N�j�b�N���g���܂����A�}�Ƃ悭�ɂ�߂������Ă�ƕ������Ă���Ǝv���܂��B

(��Dy/��y)��x��y��z = {(��Dy/��y)��y}��x��z

�ƍl����ƁA�Δ�������`�����A

(��Dy/��y)��y = Dy(x, y +��y, z) - Dy(x, y, z)

�ƂȂ�A����͂܂��ɁA

�u������ԇ�y �ł̓d�����x�� y �����̕ω��v

�ł��ˁB����� {(��Dy/��y)��y}��x��z �́A

�u�}�������ƉE���́A�����ʐχ�x��z ��ʉ߂����d���� y ���������v

�ƌ����܂��B����͂܂��A�ʂ̖@�����̊O���Ɍ����������Ɏ���ƁA

�u��x��z �ʂ̖@���Ƃ�����т��d�������ς̘a�v

�Ƃ����܂��B

�@���Ȃ킿��div D dV �́A

�u���������̇�x��y��z �������������i�܂��͂��������������j�d���̐��v

�Ƃ������Ƃ��ł��A����́A

��div D dV =�i�����̂̕\�ʂ�ʉ߂���d���Ɩ@���̓��ς̑��a�j=��Dn dS

�ƂȂ�A�u�K�E�X�̒藝�v�������܂����B

�@�����Ă���d�����o�Ă���d���̕���������A���R�������N���o���������Ă��鉽���������킯�ŁA���ꂪ�A���̋�Ԃ��d�ז��x�ςɔ�Ⴗ����ł����Ɓu�K�E�X�̖@���v�͉]���Ă��܂��B���Ȃ킿�A

�@�E�d�ׂ��Ȃ��Ɓi�� = 0�j�A�d�����N���o���͂Ȃ��idiv D = 0�j�B

�@�E���d������́i�ρ�0�j���U�idiv D ��0�j�A���d���ł� �i�ρ�0�j�����idiv D ��0�j�B

�@�܂��A

���dV = Q

�Ƃ���A

��div D dV = Q

�Ƃ������A

�uQ�N�[�������甭����d����Q�{�v

�ƌ������ɂȂ�܂��B

rot E = i(��Ez/��y - ��Ey/��z)

�@�@�@+ j(��Ex/��z - ��Ez/��x)

�@�@�@+ k(��Ey/��x - ��Ex/��y)

�ł��B�������G�Ɍ����܂����A��������㐫���������ɒ��ӂ���ΊȒP�ł��B

�@���āA�O�̘b�́A

��Dn ds = ��div D dV = ���dV = Q

�ƂȂ�A

�u�������������̇�x��y��z���l���āA�����\�ʂ��т��d���x�N�g���̑��a���A���̒����̂���̓d�������U�E�������鐔�ɓ������A���̐������������̓��̓d���ɓ������v

�Ƃ����b�ł����B

�@���̖@���ɂ���āA�d�ׂɂ��d����A�d�ׂ���o��d�����ɂ���ĕ\�����悤�Ƃ������̌��܂��������܂����B�܂�A

�EQ�N�[��������͓d������Q�{�o��Ɩ���B

�E�r��������ɔ���������������肵�Ȃ��B

�@�������A���ۂɓd������`���ꍇ�ɂ́A��������܂肪�K�v�ł��B����́A

�u�d�ׂƓd�ׂ̊ԂŁA�d�����͂ǂ̂悤���o�H�����ǂ�̂��v�B

�ȒP�Ɍ����ƁA

�u�r���ŋȂ�������Q�����������Ȃ��̂��v

�ł��B��������߂�̂��A�ۑ����̐���

rot E = 0

�Ȃ̂ł��B

�@���̏ꍇ�����l�ɁA������ԇ�x��y��z ���l���A�d��̂���o�H�ɉ�����������ϕ��������Ƃ��A

�i������ԇ�x��y��z�̂܂���̎���ϕ��j

�@�@�@=��Edl

�@�@�@���ixy, yz, zx ���ꂼ��̖��ł̎���ϕ��̘a�j

�@�@�@= (��Ez/��y - ��Ey/��z)��y��z + (��Ex/��z - ��Ez/��x)��z��x + (��Ey/��Ex - ��Ex/��y)��x��y

�@�@�@=��E dl�߁�(rot E)n dS

�Ƃ��āA

rot E = (��Ez/��y - ��Ey/��z)i + (��Ex/��z - ��Ez/��x)j + (��Ey/��Ex - ��Ex/��y)k

�ƑΉ����������ł����B����́A�u�X�g�[�N�X�̒藝�v�ƌ����Ă��܂��B

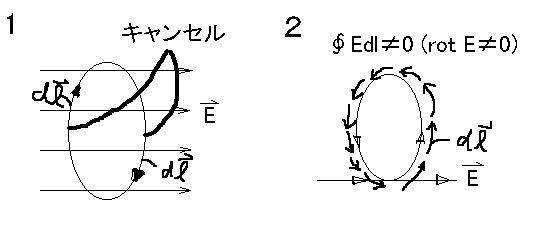

�@����ϕ��̈Ӗ��́A���̐}��`���Ă݂�ƕ�����܂��B

�@�P�A�d�ꂪ����������Ɍ����Ă��āA�傫�����ϓ��ȏꍇ�B

�@�Q�A�d�ꂪ�Q�������Ă����ꍇ�i���Ȃ킿�A�d�C�͐����Ȑ��ɂȂ��Ă����ꍇ�B

�@�P�̏ꍇ�́A�P������Ǝ���ϕ��̕ψʃx�N�g���Ɠd��x�N�g�������ς̘a�����ׂđł����������� 0 �ɂȂ�܂����A�Q�̏ꍇ������ϕ��̕�������ɓd��Ƃقڕ��s�ɂȂ�̂ŁA�������̒l�ɂȂ��Ă��܂��܂��ˁB�܂�A�������ŏ���ɋȂ����Ă��肵���� rot �̒l���������ɂȂ��Ă��܂��܂����A�ۑ����ł��˂Ɉ������ł����������ψ��Ȃ̂ŁArot �͕K�� 0 �ɂȂ��̂��Ƃ������Ƃł��B

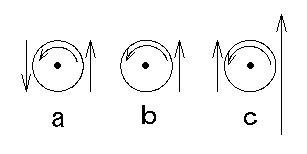

�@�����ŁArot ���̂̈Ӗ���������薾�m�ɂ��邽�߂ɁA���̂̏ꍇ���l���܂��B���}�����Ă��������B

�@����́A���闬��̒��ɒ������Œ肵�����̂������āA���̕��̂̉�]���ώ@�������̂ł��B�~�̍��E�̏c�̖��́A�����ł̗�����\���܂��B

�@a �̏�Ԃł́A���E�̗��ꂪ�S���t�ł���̂ŁA���͖̂��̕����։�]���܂��B

�@b �̏ꍇ�́A�Е��ɗ��ꂪ�����Ĕ��Α��ɂ͗��ꂪ�Ȃ���Ԃł����A���̎������̕����ɉ�]���鎖�͊m�F�ł���Ǝv���܂��B

�@������ c �ł����A����͍��̗��������E�̗����̕��������ꍇ�ł��B�����āA��͂肱����}�̖������ɉ�]���邱�Ƃ͂��̗ސ��őz���ł���ł��傤���B�܂�A���̂̍��E�ł̗���̑��Α��x���A���̕��̂̉�]�̊p�^���ʂݏo���Ă���ƌ������ŁA�Ƃ������Ƃ́A���̕����ł���Ӗ��Q���������Ă���ƍl���鎖���ł��܂��B

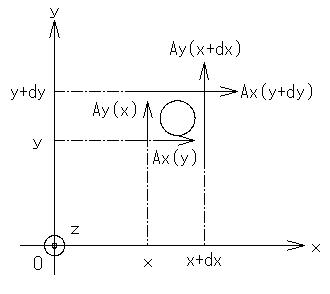

�@����܂�����ŁA���}�����Ă��������B

�@����́A���闬��̒��ɍ��W�����Ƃ��āA(x, y, 0)�t�߂ł̂������q�ׂ��Q�̗l�q�ׂ����̂ł��BA �����̒n�_�ł̗��ʃx�N�g���Ƃ��܂��B

�@���āA���E�̑��Α��x�̍������̉�]���x�Ɋ�^����̂ł�����A���ܐ}�̉~�`���v���ɉ�]�������^�𐳂Ƃ���ƁA���̊�^�́A

�@�iA �� y�����́Ax�� x + dx�ł̗��ʂ̍��j

�@�@�@- �iA �� x�����́Ay�� y + dy�ł̗��ʂ̍��j

�@= [Ay(x + dx) - Ay(x)]

�@�@�@-[Ax(y + dy) - Ax(y)]

�ł��ˁB�����āA(x, y)�n�_�ł̉�]���o���ɂ͂��ꂼ��̉�]�̌a dx, dy�Ŋ����āA�a���O�̋Ɍ������Ηǂ��킯�ł��B���Ȃ킿�A

�@[Ay(x + dx) - Ay(x)]/dx

�@�@�@-[Ax(y + dy) - Ax(y)]/dy

�@����Ay/��x - ��Ax/��y

�ŁA���ꂪ (rot A)z�̐��̂ł��B

�@�Ƃ���ŁAk(��Ay/��x - ��Ax/��y) �́A�E��n���W�ł�����z�̐������Ƀx�N�g���������Ă��鎖�ɂȂ�܂����i���Ȃ킿�E�˂��̖@���j�A����͂��傤�ǑD�̃X�N�����[���v�������ׂĂ��炤�ƕ�����₷���Ǝv���܂��B�܂�Arot �̒l���̂��Q�������Ă���ʂ̖@�������ŁA�Q�̌����Ƃ��̓x�������A����ΐ��i�͂Ƃ��ĕ\�킵�Ă��܂��B

�@����ł́A��̂ǂ��������ɓd�ꂪ�Q���������肷��̂��Ƃ������ł����A���ꂱ�����}�N�X�E�F���̎�

rot E = -��B/��t

�ł���A�d��͂��̏ꏊ�̎���̎��ԓI�ω��ɂ���ċȂ�����Ƃ������̂Ȃ̂ł��B���̏؋��ɁA�������Ɏ��E�̕ω���^����ƁA�Q�d���ƌ������ۂ��N����܂��B

�@���邢�͂����l���Ă��ǂ���������܂���B�\���m�C�h�̉Q��̓d�������͂������邱�Ƃ��l����ƁA�d��̉�]�ɂ�邢��u�g���N�v��

rot E = -��B/��t

�ŕ\�킳��鎥��̕ω��ɂȂ�ƌ�����ł��傤�B

�@���āA��̐����𗬂�̏�Ɣ�r����ƁA�U��܂��Ƃ��đS�������ł���Ƃ������Ƃ��]����Ǝv���܂��B����͂ǂ��]�����Ȃ̂��Ƃ����ƁA�u�d���v�Ƃ͂܂��Ɂu�d�ׂ̈ړ��i����j�v�ł���Ƃ�����`�ł����B�ł�����A�����u��v���]���@���ƌ����̂�����̏�Ɠ����ł����ĕs�v�c�ł͂Ȃ���ł��B

- ��= ��ei��/��xi

- �� = ��*�� =����2/��xi2

�Ƃ�������ł��B�ƌ����Ă�������ɂ����Ǝv���܂����A�v����ɏ��3�̉��Z�� n = 3 �Ƃ��āA

- grad V = ��V

- div E = �� * E = ��V

- rot E = �ށ~ E = �ށ~��V

�ƂȂ�܂��B�m���߂Ă݂Ă��������B�������邱�Ƃ̗��_�͌��킸�����Ȃł����A

- �\�L�̊ȗ����A��ʉ�

- ���Z����A���`�W�̖��m��

�Ƃ������Ƃ���ł��傤���B���ĕ�����Ƃ���A�d�ꂪ�^������Γd�ׂ̕��z�̗l�q�����ׂ��ɋL�q�ł��邱�Ƃ��A�ǂ����Ď���Ǝv���܂��B�܂�A�d���}�`�I�ɍl���邱�Ƃ��ł���킯�ł��B����͐��w�Ō����������l�̂̊T�O�ŁA�d��������l�̂̈��ł��B

�@����ƁA�����������������Z�q�̏d�v�ȓ����́u���`�ł���v�Ƃ������Ƃł��ˁB�܂�A���������x�N�g���̂悤�ɑ�������|�����肪�C�y�ɏo����Ƃ������ƂȂ�ł��B�܂������������v�Z��\�L�̊ȗ����́A��Ńe���\���ɂ��Ă��G��悤�Ǝv���܂����A���`�㐔�w�̎d���̐��ʂł���A�l�����l�͊m���Ɉ̂��Ǝv���܂��B